和福屋LINEで質問を

ぜひご活用下さい!

- ・ホームページに載っている振袖をレンタルできますか?

- ・母親の振袖で成人式に出たいのですが、小物やコーディネートの相談はできますか?

- ・自宅に保管しているきもののお手入れを相談できますか?

など、お気軽にLINEよりご質問いただけます。

【ご質問前に】

営業時間:10:00〜18:30(定休日/毎週水曜・火曜不定休)

※ご回答までにお時間を要する場合があります

和福屋LINEで質問を

ぜひご活用下さい!

など、お気軽にLINEよりご質問いただけます。

【ご質問前に】

営業時間:10:00〜18:30(定休日/毎週水曜・火曜不定休)

※ご回答までにお時間を要する場合があります

2023.11.09

[きものの知識]

|

|

|

|

|

|

|

|

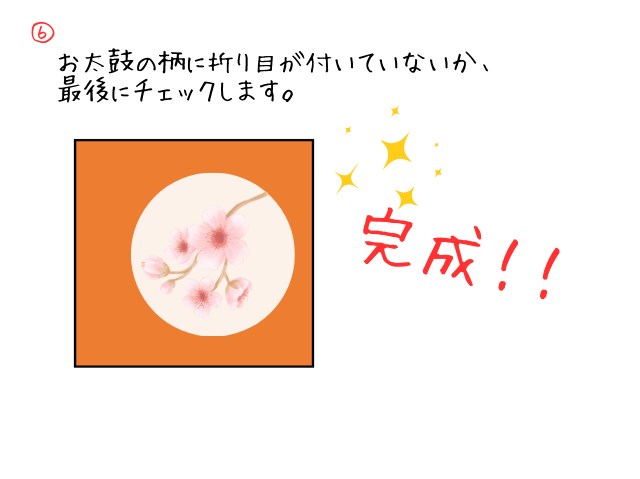

| より丁寧に帯を保管しておきたい方は、折り目が付きにくくなる道具を使うのがオススメ! きもの枕/通販サイト【こものひより】へ |

|

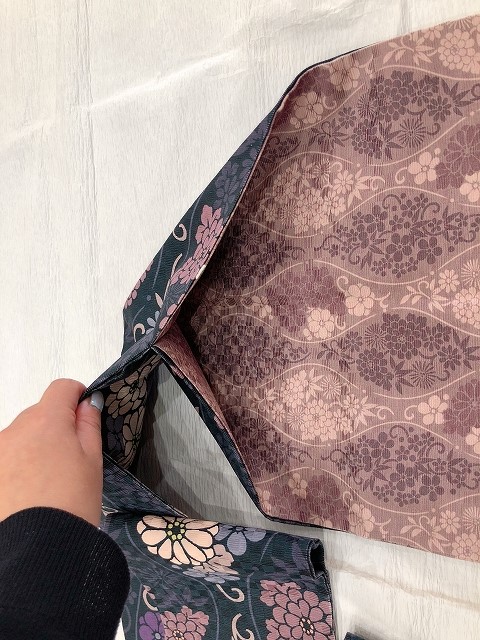

<三角部分を横から見た図>↓ |

|

|

|

|

|

|

|

振袖の色かけ修正

お母様の振袖をお嬢様へ。 ご来店時は振袖の胸のあたりに色あせがあり、着せてあげられるかどうか心配されているようすでした。 また、お袖の裾も色褪せが合った為、お袖を中に入れ込み目立たないよう加工しました。 修正したことによりお嬢様に着せてあげることができ、ともに喜んでくださ...

振袖の金箔加工

娘が私の振袖を着ることになりましたが、着物の状態が不安でした。 気になる箇所と修正方法をアドバイスしてもらい、箔修正をお願いしたところ、箔が剥がれていたところが全くわからないくらい綺麗になっていました。 どうもありがとうございました。

訪問着のしみ抜き

お振袖選びでご縁をいただき、前撮りの際にお母様もご一緒にお着物を着られるため、お手入れについてご相談をお受けしました。 黄変があったため、黄変とり加工をいたしました。 「祖母から母、私へと受け継がれている着物を綺麗にして頂きありがとうございます。この先も娘に受け継いでいきたいと思います...